尿石に対する「尿石付着防止剤・原液」の効果

試験目的

弊社の「尿石付着防止剤・原液」の実際に付着している尿石に対する有効性を確認する。

試供サンプル

実際に男性便器に付着している尿石を収集する。最大片(約53㎜×42㎜)にカットする。

サンプル試験

- 〔Ⅰ〕 X線分析室(同志社大学理工学部)にて、X線回折法により採取した尿石の結晶物質の分析を行い、これらの結晶物質の構造特定を行った。

- 〔Ⅱ〕 尿石付着防止剤に使用されている主成分の原液を使用して尿石自体の変化を目視にておこなった。

試験方法

試験〔Ⅰ〕 X線回折装置、理学電機 RINT~2000型。

- X線発生装置(定格容量2kW)、管球(Cu)。

- 防X線カバー、送水装置、計数回路及び検出器。

- コンピュータ(制御及びデータ処理用)語。

- ゴニオメータ(水平型および薄膜用、モノクロメータ付き、θ~2θ制御)。

- パルス駆動ゴニオメータ、オートチェンジ式スリット。

- 設定再現性±0.001゜(2θ)、測定範囲−60゜~+158゜。

- 自動セッティング標準装備、ゴニオメータ薄膜用回転試料台。

- モノクロメータ、θ駆動範囲−10゜~+90゜。

上記の条件にて、回折を行う。

試験〔Ⅱ〕 原液に対する、尿石自体の経時変化を調べる。

- 500ccビーカーに、採集した尿石を判り易い様に切片(約53㎜×42㎜)にカットしたものを入れる。

- 午前9時~午後6時(9時間)まで、1時間毎に2gの原液を尿石に万遍無く注ぎ(1gでは、尿石が濡れた所と濡れてない所がある為)、それから1時間してから水を300cc、ビーカーに注ぎ約1分後、ビーカー内の尿石を捨てる事のない様にして水をトイレに流して処分する。

- それを繰り返し、最後は水を捨てた状態で翌朝まで放置する。

- 翌日が休みの場合は、前日に水を捨てたら、その後に原液2g滴下する。

《試験法は兵庫分析センターのアドバイスを受けた》

試験期間 平成18年9月8日(金)~12月27日(水) 110日間

試験結果

試験〔Ⅰ〕

分析チャートを参照。大学にあるライブラリーより、38件の検出相をソートした。結晶配列のパターンがハイドロキシ・アパタイト*と類似する事から、分析した結晶物質はハイドロキシ・アパタイトを主成分としたものである事がわかる。他にもフルオロ・アパタイトも検出されている。

アパタイト* =

元々は、鉱物の一種であり、燐酸カルシウム(Ca3(PO4)2)とフッ化カルシウム(CaF2)の合わさったもの(複塩)であり、Ca10(PO4)6F2なる化学式をもつ。骨や歯は、燐酸カルシウムで出来ているといわれているが、正確にはアパタイト構造をとっており、ハイドロキシ・アパタイトは鉱物アパタイトのフッ素のところがOH基に置き換わったもの(Ca10(PO4)6(OH)2)であり、骨や歯の主要無機成分である。鉱物アパタイトの方はフルオロ・アパタイトで、薄い酸に対する溶解度が小さく溶けにくい性質がある。

試験〔Ⅱ〕

尿石の経時変化(尿石の寸法の変化)と写真を下記の通りに掲示する。

| 経時日数 | 尿石の寸法の変化 | 写真 |

|---|---|---|

| スタート時 | 約53㎜×42㎜ | (A) (B) |

| 約30日後 | 変化なし。 | (C) |

| 約45日後 | 変化なし。 | (D) |

| 約60日後 | 周辺がばらけだした。 | (E) |

| 約75日後 | 周辺がばらけだした。 | (F) |

| 約90日後 | 尿石が柔らかくなり砕けてきた。 | (G) (H) |

| 約110日後 | さらに砕けてきた。 | (I) (J) |

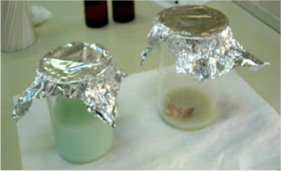

スタート時

写真(A)

左:原液 右:2gの原液を滴下して水を入れた。

写真(B)

尿石の寸法(約53㎜×42㎜)を整えてスタートする。

約30日後

写真(C)

尿石の形状の変化は見られない。

約45日後

写真(D)

この時点でも形状の変化は見られない。

約60日後

写真(E)

周辺に尿石の一部がばらける。

約75日後

写真(F)

ばらけているのが確認できる。

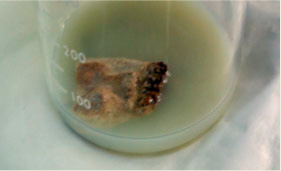

約90日後

写真(G)

尿石が柔らかくなり砕けてきた。

写真(H)

左:原液 右:2gの原液を滴下して水を入れた。別のアングルからとらえた尿石の状態である。

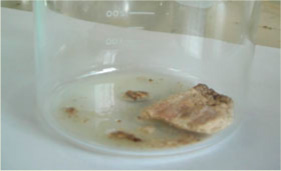

約110日後

写真(I)

さらに砕けてきている。

写真(J)

別のアングルからの撮影。

近影(平成19年1月11日・撮影)

〔考察〕

尿石の「薬剤」に対する有効性は、写真の様に時間をかけながら少しずつ尿石の構造体の中心に浸透していくことで、尿石を柔らかくすると共に尿石を作る構造体(アパタイト構造)を一枚一枚剥離させる様に表面層から砕いていくことにある。そして、最終的に尿石はバラバラと崩れて溶けていくという事が確認できた。

記載及び試験先

京都リフレ新薬株式会社 開発部 京都府城陽市平川山道33-1

同志社大学理工学部